La théorie des « Fées »

Auteur

Jean-Marie Privat

Date de publication

2021

« On ne trouvera pas étrange qu’un enfant ait pris plaisir à composer les Contes de ce Recueil […]. Ils renferment tous une morale très sensée, & qui se découvre plus ou moins, selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent […]. »

Perrault, Épitre dédicatoire, À Mademoiselle, Histoires ou contes du temps passé, 16971Nous citons d’après l’édition de Gilbert Rouger (1991 : 89). Le texte lui-même courant sur seulement trois ou quatre pages, nous nous bornerons – sauf exception – à cette référence générale, sans autre précision de page..

Tel est l’avertissement de l’auteur à son lecteur, et à sa princière lectrice : faire preuve d’un haut degré de pénétration2Dans la Préface de ses Contes en vers (1695), Perrault se plaisait déjà à faire remarquer que ses « bagatelles » n’étaient pas que « pures bagatelles », et il faisait déjà référence aux Fées. Il parle d’un « conte de vieille […] que nos aïeux ont inventé pour leurs enfants […] » où ce sont des Fées qui tantôt « donnent pour don à une jeune fille qui leur aura répondu avec civilité, qu’à chaque parole qu’elle dira il lui sortira de la bouche un diamant ou une perle; et à une autre fille qui leur aura répondu brutalement, qu’à chaque parole il lui sortira de la bouche une grenouille ou un crapaud » (Rouger, 1991 : 3-7).. Pour relever ce défi herméneutique, les études récentes sont certes nombreuses, sérieuses, importantes (sémiotique narrative, rhétorique, poétique, histoire littéraire, stylistique, analyse textuelle, folkloristique, histoire de l’éducation, études iconologiques, etc.). Elles passent toutefois largement sous silence plusieurs aspects qui eux, par contre, nous importent fort. Nous songeons par exemple au système des dons et à la pensée magique à l’œuvre dans l’œuvre; à l’oralité constitutive de la fiction et à la concrétion de la parole; ou encore à la présence voire à la préséance des morts et de l’intertexte religieux.

***

Les versions de ce conte-type sont extrêmement répandues dans les cultures les plus diverses sous l’appellation générique de conte des deux filles ou des deux sœurs. Ces nombreuses versions racontent toutes une histoire de vie ou de mort, un récit de destins de femmes et une fiction sur les pouvoirs du langage. Nous nous en tiendrons toutefois essentiellement au(x) récit(s) de Perrault, pour autant que les variantes intra-textuelles présentent un intérêt pour notre propos. Dans la version manuscrite de 1695, il s’agit d’un veuf qui se marie à une veuve, alors qu’en 1697 il est question d’une veuve qui reste veuve avec ses deux orphelines. Elle nourrit une aversion effroyable pour la cadette, elle est folle de sa fille ainée3« Aversion – Antipathie, répugnance naturelle, qui fait qu’une personne, qu’une chose nous déplaît », Dictionnaire de l’Académie française, 1694. Le même dictionnaire définit le terme effroy comme synonyme de « frayeur, terreur, épouvante ».. L’une se mariera, l’autre mourra.

***

Pour essayer de répondre au défi interprétatif lancé par le conteur Perrault et entendre ce conte qui hybride un merveilleux baroque et une écriture classique ciselée, notre fil directeur sera théorique. Il convoquera en particulier les travaux de Marcel Mauss, de Claude Lévi-Strauss et de Mikhaïl Bakhtine. Il reliera ainsi les dons et les dots, les morts et les mots.

Une dramaturgie du don

Le « don » est un mot-thème qui court le conte, jusqu’à la saturation syntaxique parfois : « donner à boire », « je ne puis m’empêcher de vous faire un don », « je vous donne pour don », « je vous demande pardon », « avoir le même don », « donner bien honnêtement », « donner à boire », « donner à boire à Madame », « je vous donne pour don », « un tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage4On trouverait aisément des échos ou imitations chez les contemporains de Perrault de cette parole-bijou, comme dans le conte de Blanche Belle : « […] outre tous les agréments qui la rendaient si désirables, elle tenait du Silphe à qui elle devait le jour, un don d’un prix infini, car toutes les fois qu’en s’éveillant elle ouvrait les yeux il lui sortait une perle de chacun, et la première parole qu’elle proférait chaque jour était accompagnée d’un rubis qui lui tombait de la bouche […] » (Mailly, 1698 : 4). ».

Les trois obligations : donner, recevoir, rendre

« Tout le système des présents, cadeaux, avait son importance dans la tradition et le folklore […] : la force du lien qui oblige […], l’échange, l’offre, l’acceptation de cette offre et l’obligation de rendre […]. Lors du baptême, des communions, des fiançailles, du mariage, les invités […] présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de la noce […]. La générosité de ces dons est un gage de la fertilité du jeune couple […]. On reconnaît ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’invitation, de la malédiction des gens non invités, de la bénédiction et de la générosité des invités, surtout quand ils sont des fées […]. » (Mauss, 1991 : 252-253)

Nous nous en tiendrons ici à deux cas de figure, particulièrement saillants et cruciaux dans la théorie maussienne de l’échange : le don et le contre-don d’une part, le don et la dette d’autre part5L’édition princeps (1697) offre un très beau lapsus typographique en imprimant une aversion effroyable pour la dette en lieu et place de une aversion effroyable pour la cadette.. Examinons donc tour à tour la rencontre de la cadette et de la fée, puis de cette même cadette et du Prince.

La cadette et la fée

La jeune fille « donne à boire » à la fée, sur sa requête. C’est un don gratuit, un pur don, sans attente de retour, par pure humanité. Mais il y aura bien contre‑don, aussi inattendu fût-il. Le contre-don de la fée à la jeune fille est de « faire un don ». C’est, comme on dit à l’époque de Perrault, « donner pour don ». Ce contre-don est à la fois obligatoire, contraignant et rituel.

- Il est obligatoire. La fée fera remarquer à Fanchon – la sœur aînée – qu’elle ne recevra pas de contre-don magique et bénéfique puisqu’elle se refuse à tout geste d’humanité (donner de l’eau à une pauvre femme). La demande de la fée n’est pas reçue. Elle est même mal reçue, comme on dit. Il y aura bien un contre-don, mais nécessairement maléfique cette fois : « Puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu’à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. »

- Il est contraignant. La fée bonne mère dit à son aimable pourvoyeuse : « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m’empêcher de vous faire un don […]6« Honnêteté – Bienséance […]. Il signifie aussi Civilité. […] Il signifie encore, Manière d’agir obligeante & officieuse. On dit, Faire une honnêteté, pour dire, Faire un présent par reconnaissance. Il m’avait rendu un service & je lui ai fait une honnêteté », Dictionnaire de l’Académie française, 1694.. » Et dans tous les cas, les donataires ne peuvent le refuser. Elles gardent d’ailleurs le silence. C’est le poids du don, selon l’expressive formule de Mauss.

- Il est rituel. Le contre-don s’inscrit dans la séquence d’un rite de passage matrimonial qui scelle un destin de jeune femme – avec épreuves qualifiantes7Les deux épreuves qualifiantes sont toutefois dissymétriques sur un plan factuel. La fée – déguisée en pauvre femme – va à la rencontre de la cadette « pour voir jusqu’où irait l’honnêteté de cette jeune fille ». Pour Fanchon, l’aînée, la Fée avait par contre pris l’air et les habits d’une Princesse, et ce « pour voir jusqu’où irait la malhonnêteté de cette fille ». L’ainée est délibérément disgraciée, au double sens du terme : elle n’est aimable ni dans son être ni dans ses mœurs., période de marge et de mort symbolique dans la forêt. Il est en effet question ici du parcours symbolique d’une jeune fille servante célibataire vouée jusque-là à la non-personne8Dans la bouche de sa mère, la cadette est d’abord comme tenue à bonne distance (« cette fille », « pauvre fille »), puis assumée comme affiliée à sa parentèle (« ma fille »), enfin plus ou moins déniée dans l’imaginaire de la filiation légitime (« Vraiment, dit la mère, il faut que j’y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur, quand elle parle […]. »); toutefois, elle accèdera bientôt au statut de jeune épousée d’un Prince. Ce contre-don s’inscrit aussi – du côté de la fée cette fois – dans le jeu rituel de la quête où la quêteuse ne l’est en vérité que pour pouvoir manifester sa puissance de donatrice. La fée pourrait en effet fort bien boire sans demander une quelconque aide si le récit s’inscrivait dans une logique réaliste et technique. C’est d’ailleurs ce qui lui rétorque Fanchon, qui –se disant – s’exclut de toute gratification féerique : « Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? […]. J’en suis d’avis, buvez à même si vous voulez. / – Vous n’êtes guère honnête, reprit la Fée […]9« Brutal[e] – Tenant de la bête brute, grossier, féroce, emporté. Appétit, homme brutal », Dictionnaire de l’Académie française, 1694..»

Cette dialectique du don et du contre-don où donateur et donataire échangent leur rôle s’inscrit en fait dans une règle coutumière plus générale. Ainsi, lors des juvéniles tournées de quête, par exemple, les enfants « déguisés en quémandeurs […], sont en réalité porteurs de dons et ces dons sont des bénédictions – ou des malédictions » (Belmont, 1992 : 347). Trick or Treat, comme disent les enfants américains d’aujourd’hui pour Halloween. C’était pareillement la logique adulte du Noël folklorique d’autrefois où Père Noël et Père Fouettard se partageaient explicitement le travail rituel à l’égard des bons ou des mauvais enfants.

Le quémandeur e(s)t le donneur

« Lors des tournées de quête, le groupe des enfants s’arrêtait à chaque maison, chantait un certain nombre de couplets et recevait des dons, en nature le plus souvent. Ces chansons énonçaient des souhaits et des bénédictions conditionnelles qui concernent la fertilité, la fécondité, l’abondance, la richesse – ‘On a passé par le jardin / On a cueilli du romarin / Pour vo’t fille et vot’ garçon / Pour souhaiter qu’ils se marient donc / Car jolis ils sont’ . Mais ces chansons évoquaient à la fin l’éventualité d’un refus, dans un couplet menaçant – ‘Si vous n’voulez rien donner / Le Diable vous entraîne / Vos filles deviendront laides / Mettez-les dans un coin / Vous ne les marierez point’. Don et contre-don sont solidaires, interdépendants. Si le contre-don n’est pas offert, le don est non seulement annulé, mais se retourne en son contraire […]. En effet, déguisés en quémandeurs, les enfants sont en réalité porteurs de dons et ces dons sont des bénédiction – ou des malédictions […]. » (Belmont, 1992 : 345-347)

La cadette et le Prince

Cette fois, le scénario tresse le don, la dot et la dette. Ce don est reçu pour sa valeur agonistique, au sens anthropologique du terme. Cette valeur est en lien avec l’imaginaire culturel du potlatch et son élaboration rituelle.

Prestation. Don et potlach

« Dans les économies et dans les droits qui ont précédé les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de produits au cours d’un marché passé entre les individus […]. Ce qui s’échange ce n’est pas exclusivement des biens et des richesses […]. Ce sont avant tout des politesses, des festins […], des rites, des femmes […]. La circulation des richesses n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beaucoup plus permanent. Ce ne sont pas des individus, ce sont des collectivités qui s’obligent mutuellement, échangent et contractent […], qui s’affrontent et s’opposent […]. Ces prestations […] sont essentiellement usuraires et somptuaires et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d’institution que l’on pourrait appeler […] : prestations totales de type agonistique. » (Mauss, 1991 : 149-153)

Dans la version de 1695 le prince considérait que ce don valait mieux que « toutes les autres richesses imaginables ». Dans la version de 1697, ce même prince évalue qu’un tel don vaut mieux que « tout ce qu’on pouvait donner en mariage à un autre ». Un don somptuaire au-delà de toute usure et de tout usage dans une première version. Un don agonistique au-delà de toute prestation coutumière et nobiliaire dans une seconde version. C’est ainsi que le fils du Roi considère que ce don le dote d’une surpuissance et d’un sur-pouvoir par rapport à tous les autres prétendants au mariage et à toute autre prétention pour son propre mariage. C’est la magie sociale et l’efficacité symbolique de ce don. Aussi, le contre-don du fils du Roi se doit-il être loyal et royal : épouser cette jeune femme si magiquement douée et dotée. La jeune femme lui fait en effet et manifestement don précieux de sa rose (sa précieuse fleur) et don de sa virginité (sa pure fécondité). C’est son secret, son unica, son bien intime qui s’échange une fois pour toutes – ou jamais – et se donne dans un rite (nuptial) unique. C’est son sacra.

Un objet si précieux

« Dans l’objet sacré qui manifeste le pouvoir des hommes se trouve le pouvoir des femmes que les hommes ont réussi à s’approprier quand ils leur ont volé les flûtes. Depuis ces temps primordiaux, les hommes peuvent réengendrer les garçons hors du ventre des femmes […]. » (Godelier, 1996 : 175)

Cette jeune fille en fleur se donne donc corps et âme. Mais la vraie force du don (Mauss, passim) c’est ici son origine féerique, plus exactement son lien avec l’invisible, l’ailleurs, l’autre. La cadette doit en effet ses dons aux qualités héritées de son père mort – la douceur et l’honnêteté – qualités connues et reconnues par la fée, comme on a vu. Ces mêmes qualités sont d’ailleurs opportunément manifestées par le Prince lui-même lors de la rencontre dans les bois : « Le fils du Roi qui revenait de la chasse […] la voyant si belle, lui demanda ce qu’elle faisait là toute seule et ce qu’elle avait à pleurer. »

***

La cadette est donc du côté de feu son père – elle est son vrai portrait – contrairement à Fanchon, l’ainée vouée à une mauvaise vie – « on ne pouvait vivre avec elle(s) » – et à une mauvaise mort. Une mort solitaire et prématurée, subie – elle est « chassée » de chez elle –, violente, désocialisée – nul ne voulut la « recevoir » –, dé-ritualisée et déshumanisée enfin : « la malheureuse […] alla mourir au coin d’un bois ». Son cadavre est voué à l’outrage de la décomposition anonyme ou à une progressive pourriture offerte aux charognards (Vernant, 1989 : 41-80). L’aîné était d’ailleurs mal née. Elle est un étonnant double moral et physique de sa mère : « […] l’aînée lui ressemblait si fort et d’humeur et de visage, que qui la voyait voyait la mère. » C’est dire combien dans l’inter/dit du sous-texte la filiation au père est douteuse10L’adage ancien l’assure : Pater semper incertus est…. L’aînée – la bâtarde qui dérègle le système des échanges? – est prise dans la logique folle et agressive d’une mère privée d’homme et assignée au seul échange marchand : « – O Ciel! s’écria la mère, que vois-je là? C’est sa sœur [cadette] qui en est cause, elle me le paiera. La pauvre enfant s’enfuit, et alla se sauver [sic] dans la forêt prochaine […]11Le conte traduit peut-être dans un scénario funeste l’inversion des rôles traditionnellement exigés entre la cadette et son aînée. Il était en effet tenu pour anormal sinon transgressif que la cadette se marie avant l’aînée. Lors des festivités de mariage l’aînée était ainsi l’objet de railleries rituelles voire de punitions symboliques assez rudes et explicites, comme manger une salade de chardons et d’orties ou filer une quenouille enflammée. Parfois, « on faisait monter l’aînée sur une charrette, les garçons de noce la poussaient par derrière et, après l’avoir cahotée, la précipitait avec l’aînée dans une mare servant d’abreuvoir […]. L’aîné se sauvait alors à la nage en barbotant. » (van Gennep, 1976 : 632). » L’ainée est donc hors-la-loi du Père, vouée à l’animalité brutale, grondeuse et orgueilleuse, au célibat anormal de l’aînée, à la non-initiation : « Il me ferait beau voir […] aller à la fontaine12« Fontaine – Eau vive qui sort de terre. La source d’une fontaine. Aller à la fontaine. Puiser dans la fontaine. La fontaine est bien creuse. Une fontaine claire, nette, coulante. Une fontaine trouble, bourbeuse, froide. Eau de fontaine. Une fontaine jaillissante. Le jet d’une fontaine […]. La fontaine de Jouvence. », Dictionnaire de l’Académie française, 1694.. » Ce sera une femme-serpent, une mélusine diabolique qui cracherait ou recracherait père et vipère13Selon le dictionnaire de Richelet (1680), Fanchon est aussi bien un « nom de petit garçon qui veut dire petit François – Fanchon est fort joli » qu’un « nom de petite fille qui veut dire petite Françoise – Fanchon devient grande. » L’aînée cumulerait sur un mode subliminal les incertitudes de la filiation et (donc?) du genre.. C’est certes un ordinaire réel de fée mais c’est aussi un fait bien réel, à en croire Pline l’Ancien, à en croire encore le bestiaire médiéval et le folklore oral moderne. Voire le bestiaire apocalyptique biblique.

La vipère mâle et la vipère femelle

« Les serpents s’accouplent en s’embrassant […]. La vipère mâle enfonce sa tête dans la gueule de la femelle, et celle-ci la ronge dans le transport du plaisir […]. Le troisième jour les petits éclosent dans l’utérus; puis elle en enfante un chaque jour, jusqu’au nombre de vingt environ. Les derniers, impatients de ces lenteurs, déchirent ses flancs et la tuent. » (Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre X)

La bouche impure et les grenouilles

« 13 Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges […]. » (La Bible, Apocalypse, XVI-13-14)

Mais revenons à la cadette. L’esprit du don, le « hau », c’est donc ici l’esprit du mort (Mauss, passim), son héritage bienveillant et accepté, ou non.

L’aura du « hau »

- « Le mot hau désigne, comme le latin spiritus, à la fois le vent et l’âme […]. Ce qui dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’est pas inerte […]. Elle montre quelque chose du donateur. Elle a prise sur le bénéficiaire car la chose elle-même a une âme, est de l’âme […]. Accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle […] qui donne prise magique et religieuse sur vous […]. Il y a bien plus dans l’échange que les choses échangées. » (Mauss, 1991 : 158)

- « Il y a bien plus dans l’échange que les choses échangées […]. L’acceptation de l’offre [un verre de vin] autorise une autre offre, celle de la conversation. Ainsi, toute une cascade de liens sociaux s’établissent : on s’ouvre un droit en offrant et on s’oblige en recevant […], et dans les deux sens toujours, au-delà de ce qui a été donné ou accepté[.] » (Lévi-Strauss, 1967 : 69)

Dès lors, le Prince en donnant main et couronne à la cadette bénéficie d’une dot esthétique et érotique, morale et économique certes, mais aussi – et c’est sans prix – d’une dot symbolique. Se marier avec la femme-fée à la parole-fée, c’est ipso facto s’inscrire dans une double affiliation fabuleuse. C’est d’abord s’affilier avec l’au-delà, sa mystérieuse puissance patriarcale et sa désirable bienveillance. C’est aussi s’affilier avec l’eau d’ici (si l’on ose dire…), inscrire son alliance et sa filiation dans une généalogie mythique comme l’aristocratie ostentatoire se plaisait alors à le laisser imaginer, à se l’imaginer. Pensons justement à Mélusine et aux Lusignan, à Louis XIV Roi-Soleil, etc.

Lusignan-Mélusine

- « Lusignan est une petite ville élevée sur des rochers que l’on monte par un chemin fort creux, fort étroit et fort roide. On nous fit voir ce qu’on appelle le château de Mélusine […]. Le garçon d’un maréchal qui a entendu conter à sa grand-mère l’histoire de Mélusine nous servit de guide et d’interprète pour voir les antiquités de ce lieu si célèbre. Mais il ne put nous faire voir la fontaine où Mélusine se baignait quand elle fut transformée en Mélusine […]. Il nous voulait mener à une autre fontaine qui guérit toutes sortes de maladies et qui est un présage de la fertilité de l’année quand elle a de l’eau en abondance […]. » (Perrault, 1669 : 158-159)

- « Visitez Lusignan […], en Poitou. Là, trouverez des témoins, vieux de renom, et sûrs, qui vous jureront […] que Mélusine, leur première fondatrice, avait un corps féminin jusqu’aux bourses-à-vit, et que le reste, en bas, était andouille serpentine ou si vous préférez, serpent andouillique. » (Rabelais, 1973 : 687-688)

Une variante du conte (version 1697) mentionne d’ailleurs ce latent ensauvagement idéologique de l’imaginaire : « Un tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage à une autre. » On? Une autre fée? Une autre femme? Une? Une autre alliance? Le lapsus lexical et le trouble syntaxique manifestait en toute hypothèse un trouble dans le calcul du Prince, in petto14Sur quelques mésusages du don en culture médiévale et en littérature féérique, voir la contribution de S. Albert (2011).…

Une scénographie de l’échange (restreint, généralisé, synergique)

Allons plus loin. Il est toujours difficile de simplifier sans trop schématiser mais notre corpus nous offre l’opportunité d’ajuster les théories de l’échange à notre petit univers de signes, de consignes et d’intersignes, le conte des Fées. Nous voudrions plus précisément mettre en évidence une dissymétrie entre des positions théoriques affichées et consensuelles et leurs réelles prises en compte dans la pratique de l’analyse anthropologique. Nous retrouvons à notre façon le fameux degré de pénétration d’une interprétation et du conte et de la théorie.

***

Nous observons tout d’abord qu’il y a consensus chez Mauss et Lévi-Strauss pour souligner l’aspect synchronique et systémique de la circulation croisée des biens, des personnes et des discours. Ce serait l’échange dit généralisé. C’est ce qu’on voudra bien trouver indexé et exemplifié ci-dessous dans les rubriques Tout se tient et Tout parle.

« Tout se tient »

- « Le don est à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à prendre. La chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévocable […]. La circulation des biens suit celle des hommes […], des festins, des rites, des cérémonies et des danses, même celle des plaisanteries et des injures. Au fond elle est la même. » (Mauss, 1991 : 226-227)

- « Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la religion […]. L’échange est le commun dénominateur d’un grand nombre d’activités sociales en apparence hétérogènes entre elles. » (Lévi-Strauss, 1991 : XIX)

- « Les règles de la parenté et du mariage servent à assurer la communication des femmes entre les groupes, comme les règles économiques servent à assurer la communication des biens et des services, et les règles linguistiques, la communication des messages. Ces trois formes de communication sont, en même temps, des formes d’échange, entre lesquelles des relations existent manifestement (car les relations matrimoniales s’accompagnent de prestations économiques, et le langage intervient à tous les niveaux.) Il est donc légitime de chercher s’il existe entre elles des homologies […] et des transformations qui permettent de passer de l’un à l’autre[.] » (Lévi-Strauss, 1974 : 100-10115« Les femmes sont traitées comme des signes, dont on abuse [prohibition de l’inceste] quand on ne leur donne pas l’emploi réservé aux signes, qui est d’être communiqués. » (Lévi-Strauss, 1967 : 568))

« Tout parle »

- « Tout parle, le toit, le feu, les sculptures, les peintures; car la maison magique est édifiée non seulement par le chef ou les gens de la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres; c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés. Chacune de ces choses précieuses a d’ailleurs en soi une vertu productrice. Elle est signe et gage de richesse, principe magique et religieux du rang et de l’abondance […]. » (Mauss, 1991 : 182-183)

- « L’ensemble des choses précieuses […] est contenu dans une grande caisse blasonnée qui est elle-même douée d’une puissante individualité qui parle, s’attache à son propriétaire, qui contient son âme […]. Les maisons et les poutres, et les parois décorées sont des êtres […]. Les plats et les cuillères avec lesquels on mange solennellement, décorés et sculptés, blasonnés du totem de clan […] sont des répliques des instruments inépuisables, créateurs de nourriture, que les esprits donnèrent aux ancêtres. Eux-mêmes sont supposés féeriques. » (Mauss, 1991 : 217-221

16On pourrait multiplier les exemples, particulièrement chez Mauss :

« Nos fêtes [Nouvelle Calédonie] sont le mouvement de l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule parole. » (1991 : 174-175)

« Les parents de la jeune fille, sollicités par un intermédiaire, répondent : nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas nous permettre de donner notre fille. Le prétendant rend alors visite à sa future belle-mère et dit : je suis venu vous parler; si vous mourez, je vous ensevelirai; si votre mari meurt, je l’ensevelirai. Et les cadeaux suivent aussitôt. On ne saurait mieux exprimer le caractère total : sexuel, économique, juridique et social de cet ensemble de prestations réciproques qu’est le mariage. » (1991 : 77)

« Hommes et choses précieuses se rassemblent comme des chiens qui jouent et accourent à la voix […], qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle […]. C’est, encore une fois, le mélange des choses, des valeurs, des contrats et des hommes qui se trouve exprimé. » (1991 : 183)) - « Nous sommes immunisés au langage, ou nous croyons l’être. Nous ne voyons plus dans la langue qu’un intermédiaire inerte […], alors que la conception de la parole comme verbe, comme pouvoir et comme action représente bien un trait universel de la pensée humaine. » (Lévi-Strauss, 1967 : 566)

- « On peut être légitimement surpris de voir assigner aux femmes le rôle d’éléments dans un système de signes […]. Si les mots sont devenus de simples signes […], à l’inverse des femmes, les mots ne parlent pas […]. Elles sont producteurs [sic] de signes […] et ne peuvent se réduire à des jetons qu’on échange[.] » (Lévi-Strauss, 1974 : 77)

- « Les domaines de l’activité humaine, aussi variés soient-ils, se rattachent toujours à l’utilisation du langage[.] » (Bakhtine, 1984 : 265)

L’illustration de cet aspect synchronique et systémique est offerte par l’exemple de la jeune femme qui est au diamant ce que le diamant est à la parole et qui circule de la cuisine domestique à la fontaine et de la fontaine champêtre à la forêt puis au Palais. Le contre-exemple est présent lui aussi avec la malédiction qui pèse sur Fanchon qui elle ne reçoit pas la requête de la Dame17« Dame – Celle qui possède une seigneurie, qui a droit, autorité, & commandement sur quelque chose. C’est la Dame du village. Dame est aussi un simple titre que l’on donne par honneur aux femmes de qualité. Haute & puissante Dame », Dictionnaire de l’Académie française, 1694. et que in fine « personne » ne veut recevoir. Elle ne « circule pas ». Elle sort tragiquement (par instinct de classe ou révolte spontanée de condition et/ou parce que née d’un désastre obscur?) du merveilleux de l’échange généralisé.

Ce que donner veut dire

Mais, s’il y a continuité théorique – au moins implicite – sur ce point cardinal entre Mauss et Lévi-Strauss, il y a par contre distorsion entre ces mêmes positions de thèse et la pratique d’analyse de corpus ou l’observation de terrain. En pratique en effet Mauss comme Lévi-Strauss surexposent l’échange des femmes et des biens et oublient de facto l’agentivité du langage. Il serait plus pertinent alors de parler plutôt dans ce cas d’échange restreint.

Ce déficit théorique – cet oubli du langage dans la dynamique de l’échange – tient sans doute à plusieurs causes disciplinaires et épistémiques convergentes : une persistante conception véhiculaire ou transitive et comme transparente et purement fonctionnelle du langage; la neutralisation pérenne des différences sémiotiques et anthropologiques entre culture orale et écrite; le prestige historique du modèle phonologique comme paradigme structural transposé et comme déporté vers une analyse purement formelle des systèmes symboliques. Or nous tenons que cette marginalisation de la dimension langagière de l’échange n’est ni pertinente ni fatale. Une approche holistique ou synergique permet de contourner la vulgate communicationnelle et procédurale. C’est le cas comme ici par exemple quand on intègre à l’interaction dialogique la négociation symbolique avec les morts et la transaction énonciative avec les vivants. Il est en effet certaines cosmologies où donner aux vivants, c’est donner aux morts. Et réciproquement.

Donner aux vivants, c’est donner aux morts

- « Chez les Tsimshian, les vivants représentent les morts […]. De là le récit constant, commun également à notre folklore européen et asiatique du danger qu’il y a à ne pas inviter l’orphelin, l’abandonné, le pauvre survenant. » (Mauss, 1991 : 204 et 208)

- « Le potlatch produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de générosité, non seulement sur les choses qui s’y transmettent ou s’y consomment, sur les âmes des morts qui y assistent et y prennent part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes incitent les esprits des morts […] à être généreux envers eux […]. Ils sont les véritables propriétaires des choses et des biens du monde. C’est avec eux qu’il est le plus nécessaire d’échanger et le plus dangereux de ne pas échanger […]. Ils sont là pour donner une grande chose à la place d’une petite […]. Les dons aux pauvres plaisent aux morts. » (Mauss, 1991 : 16)

Donner aux morts, c’est donner aux vivants

- « Au Moyen Âge, les enfants n’attendent pas dans une patiente expectative la descente de leurs jouets par la cheminée. Généralement déguisés et formés en bande – qui transforme les acteurs en esprits ou fantômes – ils vont de maison en maison, chanter et présenter leurs vœux, recevant en échange des fruits et des gâteaux. Ils évoquent la mort pour faire valoir leur créance […]. Cette transaction – comme dans le rituel indien des katchina – met en évidence l’opposition entre morts et vivants […]. Les Dieux qui sont les morts, et les morts les enfants. » (Lévi-Strauss, 2013 : 32-47)

- « Nous avons établi la présence dans le conte d’une catégorie déterminée de personnages, les donateurs. Les morts en font partie. » (Propp, 1983 : 198)

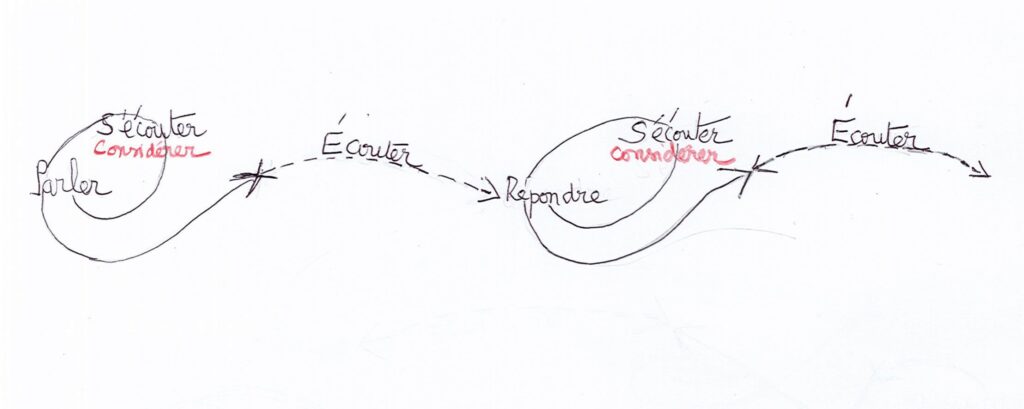

C’est ainsi qu’en se référant à la dynamique « contractuelle » en quelque façon du dialogisme responsif de Bakhtine, on peut faire l’hypothèse heuristique qui consiste à placer en situation d’homologie structurale le triptyque donner/recevoir/rendre et la bien nommée trilogie parler/écouter-entendre/répondre constitutive de tout échange verbal :

Une attitude responsive active

- « L’auditeur qui reçoit et comprend la signification (linguistique) d’un discours adopte simultanément une attitude responsive active […]. Le locuteur lui‑même est, à un certain degré, un répondant, car il n’est pas le premier locuteur, rompant pour la première fois le silence d’un monde muet de toute éternité […]. Le rôle actif de l’autre dans le processus de l’échange verbal ne saurait être minimisé. » (Bakhtine, 1984 : 275)

- « Il n’y a pas de mot qui soit détaché d’un locuteur […] et de son rapport à l’auditeur, détaché de la situation qui les relie […]. C’est là où se rencontrent dans toute leur intégrité, des positions, des personnes […], justement des voix. » (Bakhtine, 1984 : 331-333 et 368)

- « L’audition en tant que telle instaure un rapport dialogique […]. Les autres ne sont pas des auditeurs passifs mais des participants actifs de l’échange verbal. Le locuteur, d’emblée, attend d’eux une réponse, une compréhension responsive active. Tout l’énoncé s’élabore comme pour aller au-devant de cette réponse […]. » (Bakhtine, 1984 : 302-303 et 337)

- « Une position interprétative […], une attitude dialogique est possible vis-à-vis de notre propre énoncé […] si nous ouvrons des parenthèses intérieures. » (Bakhtine, 1970 : 242)

- « L’accord est l’une des formes les plus importantes du rapport dialogique. L’accord est riche en diversité et en nuances. Deux énoncés identiques (« Eh bien, ma fille! – Eh bien, ma mère! » – nous intercalons la citation pour exemple) appartenant à des voix distinctes sont reliés par un rapport dialogique d’accord […]. Le rapport dialogique est d’une amplitude plus grande que la parole dialogique dans une acception étroite. » (Bakhtine, 1984 : 335)

Le recours au dialogisme responsif n’a malgré tout qu’une pertinence relative dans la mesure où Bakhtine, malgré sa notion de « communication sociale » et malgré ses travaux sur le carnaval comme circulation ritualisée des morts et des vifs, s’est de facto – et malgré son propre horizon théorique – beaucoup plus intéressé à la logosphère qu’à la sémiosphère :

C’est dans la communication verbale, comme un des éléments du vaste ensemble formé par les rapports de communication sociale, que s’élaborent les différents types d’énoncés […]. Mais la communication verbale n’est elle-même qu’une des nombreuses formes du devenir de la communication sociale où a lieu l’interaction (verbale) des hommes qui vivent en société. (Todorov, 1981 : 288)

Ouvrir (puis refermer) des parenthèses intérieures

Voyons maintenant sur un bref exemple comment situer et tester une perspective théorique plus intégrative des constituants de l’échange18Winkin effleure le problème : « La communication sous-jacente du ‘donner-recevoir-rendre’ ne se donne jamais à voir comme telle : cet enfouissement fonde son efficacité symbolique. » (2001 : 266-275) Voir aussi Kerbrat-Orecchioni, 1999 : 13-32 pour une mise en perspective critique des modèles de la communication langagière.. Soit la séquence de la jeune fille, bientôt jeune femme puis épouse. La cadette prend la parole à deux reprises. La première fois elle s’adresse à sa mère : « La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé. » La deuxième fois, elle s’adresse au fils du Roi : « Elle lui conta toute son aventure. » Si les mots sont bien des micromondes (Bakhtine, passim) où se manifestent des cosmologies, alors les rites de parole et les univers symboliques s’opposent ici presque terme à terme : elle raconte naïvement dans un cas, elle conte son aventure dans l’autre. Dans cette différence de terminologie se lit bien sûr une posture stylistique d’auteur classique – la variation lexicale – mais surtout une inflexion dans l’initiation de la jeune femme qui déjà – par le genre de discours que le narrateur lui prête – induit son interlocuteur de Prince à entendre dans sa parole une aura magique.

Examinons maintenant l’économie discursive de l’échange dans cette séquence même. Elle conte : la parole circule. Il considère : les biens circulent. Il épouse : les corps circulent. C’est bien indissociablement la parole, les biens et les corps qui sont en synergie. On observe par ailleurs que dans la fine texture du récit le contre‑don du prince est en fait (comme il se doit) différent & différé. Il est différent quand il répond à la situation de discours par une action aussi décisive que muette (l’enlèvement rituel de la fiancée)19« Le fils du Roi […] l’emmena au Palais du Roi son père, où il l’épousa. ». Il est différé quand Perrault compose en cinq étapes le scénario narratif qui conduit à la transaction nuptiale :

- Le fils du Roi la rencontra et lui demanda ce qu’elle faisait là toute seule et ce qu’elle avait à pleurer.

- Le fils du Roi vit sortir de sa bouche cinq ou six Perles et autant de Diamants.

- Il la pria de lui dire d’où cela lui venait.

- Elle lui conta toute son aventure.

- Il en devint amoureux, et considérant qu’un tel don valait mieux que tout […], il l’emmena au Palais où il l’épousa.

Ainsi, avant d’interjeter en quelque façon son oui-dà20« Il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. ‘Oui-dà, ma bonne mère’, dit cette belle fille […]. », le Prince à ouï la belle, il l’a écoutée, entendue, comprise. Puis prise. Mais qui ne voit que ce tempo narratif inclut un suspend énonciatif intercalaire, grammaticalement et typographiquement marqué : […] , & considérant que […]. C’est le temps du discours intérieur, le temps de la transaction langagière en procès, le moment de la marge ontologique et initiatique où s’anticipent les profits divers et les gratifications symboliques. Ce dialogisme intra/locutif21On parle aussi d’intradialogisme ou d’autodialogisme pour désigner une forme intériorisée de praxis langagière. Certains linguistes comme A. Culioli (2005, passim) analysent en termes d’opérations épilinguistiques (largement mises en inconscience) cette boucle sémiotique du locuteur sur son propre discours. Il arrive même que Culioli se réfère ici ou là très explicitement à l’anthropologie maussienne de l’échange pour penser ce moment de dédoublement de la praxis langagière. Mais sa proposition se borne à dessiner un horizon épistémologique pour une anthropologie pragmatique de l’énonciateur. n’a sans doute pas été étranger à la jeune femme et à son initiation totale puisque – comme on vient de voir – le texte lui fait crédit non plus de naïvement « raconter » mais bien d’actualiser les schèmes rhétoriques de la rencontre féerique22La fée a joué pour la cadette, et au moment opportun, son rôle d’instance transitionnelle (entre deux mondes), transactionnelle (entre deux statuts biographiques) et transférentielle (entre deux régimes ontologiques).. Comme si de moins en moins naïve23« Naïveté – Ingénuité, simplicité d’une personne qui n’use point de déguisement. La naïveté des paysans, d’un jeune enfant. Il se prend aussi pour cette grâce & cette simplicité naturelle avec laquelle une chose est exprimée, ou représentée selon la vérité & la vray-semblance. » Dictionnaire de l’Académie française, 1694., la jeune femme considérait alors par anticipation dialogique… ce fameux « considérant »24Le participe présent est une forme verbale imperfective qui souvent saisit un procès dans son déroulement sans qu’on puisse en distinguer précisément le début et la fin. Il réfère à une période de temps aux contours flous. Le participe présent peut ainsi dénoter une situation qui se prolonge imperceptiblement dans une autre. (Rhis, 2009 : 197-214). C’est pourquoi il conviendrait bien de reconsidérer les schémas canoniques ou même plus sophistiqués de la communication linguistique. Il serait ainsi plus pertinent sans doute de situer au cœur du process dialogique – sa tension, son intention et son attention – le moment crucial, partagé et comme dédoublé de la réception, puisque les deux co-actants de toute interlocution vraie et responsable « considèrent » nécessairement, peu ou prou.

Ce modèle permet de constituer une authentique trilogie langagière (parler-considérer-répondre) qui serait bel et bien en affinité structurelle et structurante cette fois avec la fameuse séquence ternaire anthropologique (donner-recevoir-rendre). C’est pourquoi recevoir comme spontanément une requête ne signifie pas que la réponse soit automatique ou même acquise d’avance. Les Fées en donne un bel et simple exemple.

Oui-dà, ouï-dà

C’est ainsi que le renforcement expressif du oui en oui-dà manifeste combien écouter n’exclut pas de s’écouter – au double sens conjoint d’une valence verbale réciproque et réflexive – avant de répondre… C’est un engagement dans l’échange conversationnel où la parole généreusement donnée sera reçue – la Fée boit d’abord – et rendue ensuite – les dons, aides magiques au mariage princier :

Un jour qu’elle [la cadette] était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. Oui-dà, ma bonne mère, dit cette belle fille; et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel endroit de la fontaine, et la lui présenta, soutenant toujours la cruche pour qu’elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit : « Vous êtes si belle, si bonne, et si honnête, que je puis m’empêcher de vous faire un don […]25« Bonne femme – Outre sa signification ordinaire, veut dire encore, une femme âgée; & quelquefois aussi l’on appelle de la sorte une femme de peu, une paysanne », Dictionnaire de l’Académie française, 1694.. »

Une sémiurgie de l’imaginaire langagier

L’activité langagière est fondatrice de notre récit qui ne cesse de conter et d’échanger ses récits26À propos de S/Z, Barthes analyse le récit comme « monnaie d’échange » et comme transaction discursive démultipliée – un potlatch verbal offert au lecteur : « On ne raconte pas pour ‘distraire’, pour ‘instruire’ ou pour satisfaire un certain exercice anthropologique du sens; on raconte pour obtenir en échangeant; et c’est cet échange qui est figuré dans le récit lui-même. » (1970 : 95-96). Elle est sa substance écrite bien sûr. Mais cette scripturalité ne déploie toute sa puissance langagière qu’en s’affiliant à de très divers univers d’oralité. C’est cette sémiurgie poétique que Les Fées met en scène et en œuvre.

Une oralité usuelle et coutumière multiforme

La textualité des Fées est en effet tissée d’usages multiformes de l’oralité. Une oralité ordinaire (la répétition insistante du verbe « dire » et la multiplicité des dialogues). Une oralité formulaire (« Il était une fois », « Ô Ciel, s’écria la mère », « Je vous donne pour don »). Une oralité folklorique (le motif décisif de la fée à la claire fontaine, ou gronder comme une ogresse). Une oralité rituelle (la requête de la fée et la quête verbale du Prince). Une oralité magique (la parole fée, la fée comme instance de parole et de parole fatidique27La sémantique de fée – fata en latin – est liée étymologiquement à la fois au destin – le fatum – et à la parole – fari, au sens de « celui ou celle qui parle ».). Une oralité ancestrale (la parole fée est un don ou un contre-don de l’ancêtre). Une oralité sacrée (l’intertexte évangélique augural et inaugural – Et le Verbe s’est fait chair – ou encore la parole eucharistique Ceci est mon corps, ou même le miracle christique de la multiplication des pains28Évangile de Jean I-1 « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu; et le Verbe était Dieu […]. 14 Et le Verbe a été fait chair et il a habité parmi nous […]. »). Une oralité poétique enfin (les anagrammes roses/éros; les paragrammes diamants/dits amants; la ritournelle des « on »; le frayage du signifiant vi(t)/père/paire).

***

Cette oralité lettrée serait en somme la version miniaturisée – ou comme dit Lévi-Strauss la version dégradée du mythe : si la Fée – instance mythico-féerique – donne « ou une Fleur, ou une Pierre précieuse », le conte en prose lui court son propre chemin et sans tomber dans la romance accordera la mondanité de « deux Roses » et de « deux Perles » ou offrira une galante « infinité de Diamants ». Un même processus d’écriture et de signifiance est à l’œuvre pour serpent et crapaud29« Je vous donne pour don qu’à chaque parole que vous direz, qu’il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud […]. » La brutale répondra à sa mère en lui jetant à la figure, « deux vipères, et deux crapauds », son animalité diabolique et plurielle en quelque façon. Sur le bestiaire démoniaque du crapaud – bien moins connu que celui du serpent – voir par exemple, outre les ouvrages classiques de folkloristique française, Berlioz, 1990 : 169-203 et 1993 : 31-34; Berlioz et Polo de Beaulieu, 1998 : 223-242 et Wallerich, 2017..

« Les contes sont des mythes en miniature »

« Les contes sont construits sur des oppositions plus faibles que celles que l’on trouve dans les mythes : non pas cosmologiques, métaphysiques ou naturelles […], mais plus fréquemment locales, sociales, ou morales […]. Mythe et conte exploite une substance commune, mais le font chacune à sa façon […]. Les contes sont des mythes en miniature, où les mêmes oppositions sont transposées à petite échelle, et c’est cela d’abord qui les rend difficiles à étudier […]. Il ne s’agit pas de choisir entre conte et mythe mais de comprendre que ce sont deux pôles d’un domaine qui comprend toutes sortes de formes intermédiaires […]. Propp a trop souvent conclu que le contenu des contes est permutable; il en a trop souvent conclu qu’il était arbitraire. » (Lévi-Strauss, 1996 : 154-161)

Un infra/dialogisme poïétique

L’image poétique semble née et organiquement issue du langage lui-même, préformée en lui; de même les images romanesques semblent organiquement soudées à leur langage pluri-vocal, préformé en quelque sorte, en lui, dans les profondeurs de son propre plurilinguisme organique. (Bakhtine, 1978 : 150)

Ainsi, à suivre Bakhtine, l’image poétique pourrait être issue d’une relation dialogique au langage et déjà présente en fait dans le langage lui-même. Ce mode dialogique intra-langagier plus ou moins latent peut être actualisé en discours par ce que l’on pourrait appeler des embrayeurs de dialogie. C’est par exemple le ton formulaire et expérientiel de qui la voyait, voyait sa mère. Cette formule inscrit d’emblée la langue du conte dans l’intra-discours du sens commun de la semblance (« Telle mère, telle fille », « la fille de son père », ou encore « c’est son père tout craché »). Cette théorie de la semblance est elle-même relayée par une assertion gnomique qui fleure l’inceste à peine symbolique : « […] on aime naturellement son semblable ». Ce micro-dynamisme de l’échange intra-discursif est au cœur du dispositif sémantique du conte et de son économie culturelle implicite. Le conte de Perrault se présente dans cette perspective comme une variation générique et inventive de la fameuse formulation sapientielle imagée « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise ». Comme si l’expression idiomatique était la matrice d’un récit virtuel et comme si le discours du conte engendrait l’actualisation surmotivée de l’expression30En ethnocritique nous désignons cette productivité dialogique entre langue et discours par le terme de logogénèse.. En toute hypothèse, dans ce dernier énoncé au sémantisme expérientiel et sexuel, la prédiction sapientielle prédestine le devenir du récit. L’énoncé figuré est alors comme un diagramme du parcours fictionnel du personnage principal (et de ses allers-retours) et la structure syntaxique de l’expression elle-même porte en soi un micro-récit à valeur d’avertissement. Enfin et surtout, la formule idiomatique exprime parfaitement la coalescence de la circulation discursive des biens – la cruche –, la circulation des personnes – les jeunes femmes – et la menace de mort, ou la promesse d’hyménée – se brise. À ceci près que la figuration sexuée du sens latent – songeons à l’expression « casser son pot » et à tous les rituels nuptiaux de bris de vaisselle – inverse dans son codage spécifique la destinée du déplacement : la jeune femme à la cruche ouverte et pure est vouée au ventre plein, fertile et domestique, à l’opposé du flacon fermé de la Fanchon31« Flacon – Espèce de bouteille qui se ferme à vis. Flacon d’argent, un petit flacon de cristal », Dictionnaire de l’Académie française, 1694.. Cette façon de prendre langue avec le récit et de lui donner la parole n’est autre qu’une attitude compréhensive active. C’est le présent du lecteur au récit.

***

Par ailleurs, cet échange imaginaire se noue dans une langue qui est elle-même l’héritage continué des ancêtres, pour autant que la mémoire des mots est affiliation à la mémoire des morts. C’est à vrai dire un processus de dialogie sans fin dans les langues naturelles et dans l’histoire longue de la culture :

L’orientation dialogique est naturelle à toute parole vivante. Seul l’Adam mythique abordant avec sa première parole un monde vierge pouvait éviter totalement ces harmoniques dialogiques avec la parole d’autrui […]. La vie du mot, c’est son passage d’un locuteur à un autre, d’un contexte à un autre, d’une collectivité sociale, d’une génération à une autre […]. Tout membre d’une collectivité parlante trouve non pas des mots neutres […] mais des mots habités par des voix autres. (Bakhtine, 1978 : 102)

La parole et ses voix

- « La vie du mot, c’est son passage d’un locuteur à un autre, d’un contexte à un autre, d’une collectivité sociale, d’une génération à une autre […]. Tout membre d’une collectivité parlante trouve non pas des mots neutres […] mais des mots habités par des voix autres. Il les reçoit par la voix d’autrui, emplis de la voix d’autrui. » (Bakhtine, 1970 : 263)

- « Un énoncé est relié non seulement aux maillons qui le précédent mais aussi à ceux qui lui succèdent dans la chaîne de l’échange verbal […]. Un énoncé n’est jamais le premier, jamais le dernier. » (Bakhtine, 1984 : 302 et 355)

- « Comprendre le mot d’autrui c’est rencontrer ce qui a déjà eu lieu, qui s’est fixé dans la mémoire des langues, des genres, des rites, et par là a pénétré la parole et les rêves. » (Bakhtine, 1984 : 365)

Ces héritages langagiers peuvent donc condenser des cosmologies dont la simplicité formulaire ouvre parfois à des imaginaires culturels puissants. C’est ainsi que Perrault clôt son conte par une expression figurale à entendre ici littéralement « aller mourir au coin d’un bois »32Le texte prend en charge la vox populi : « On dit qu’elle alla mourir au coin d’un bois. » La version manuscrite de 1695 est légèrement différente d’ailleurs, à la fois plus marquée de pathos – « malheureusement » – et plus factuelle sinon mièvre : « On dit qu’elle alla mourir malheureusement au coin d’un buisson. ». Tel est le destin tragique de l’ainée; tel est non moins le destin poïétique et politique de ce conte.

Une corp/oralité scripturale

La sémiurgie langagière – son agentivité propre, sinon ses fins propres – s’exerce dans l’imaginaire d’une matérialité du langage. Cette matérialité se concrétise dans la fiction par opposition à l’idéalité intellectuelle ou la sublime spiritualité souvent accordée au Logos. Les exemples de cette conception de la langue comme matérialité sont soit très communs, y compris dans certains contes de Perrault – ne pas mettre sa langue dans sa poche, donner sa langue au chat, arracher les mots de la bouche – soit au contraire liés à des usages très ritualisés.

C’est ainsi qu’on peut entendre par exemple dans l’Œdipe à Colone de Sophocle une terrible imprécation oraculaire où le somatique et le symbolique sont en synergie imaginaire : « Je te renie, je te maudis, je te vomis. » Cette vision d’une parole qui aurait une consistance organique et dont la bouche serait en quelque façon l’exutoire habite volontiers la littérature vétéro-testamentaire : « Sa bouche est pleine de malédiction, d’amertume et de tromperie […]. » (Psaumes, X-7) C’est ainsi encore – dans un tout autre registre – que dans le fameux épisode des paroles gelées, Rabelais raconte comment Pantagruel trouva des mots de gueule : « Lors nous jeta sus le tillac pleines mains de paroles gelées, & semblaient dragée perlée de diverses couleurs […]33Rabelais se souvient aussi que pour Aristote « les paroles d’Homère voltigent, volent, se meuvent […]. » (Rabelais, 1973 : 731). » (1973 : 732)

Cette matérialité de la praxis verbale est très présente dans les représentations populaires de la langue. La langue y est d’ailleurs volontiers conçue comme… une langue. Et telle personne qui parle d’abondance est un moulin à parole. Telle autre glisse un mot à l’oreille, a un mot sur le bout de la langue, écorche un mot, etc.? Cette imagerie organique de la parole constitue en fait une belle part du commun lexique français de la parole – boire les paroles de quelqu’un, un déluge de paroles, couper la parole, peser ses mots34G. Calame-Griaule (1965) a analysé avec précision comment les Dogons imaginent que la parole se fabrique organiquement dans le corps humain, comment elle chemine jusqu’à la bouche, enfin comment les oreilles l’attrapent. Les bonnes paroles sont d’huile, les paroles fausses sont de vent. Elle étudie aussi en ethnolinguiste les rapports symboliques entre la parole comme technique du corps et les techniques artisanales locales (les poumons sont une forge où se forge en partie la parole, par exemple). La parole dogon joue en effet un rôle matriciel dans la fécondation de la femme..

L’imaginaire organique ou magique de la parole

« le fil de la parole, un mensonge cousu de fil blanc, etc. Ces métaphores lexicalisées se donnent à lire dans les locutions mais aussi dans la polysémie des unités lexicales : le champ sémantique de la parole se trouve ainsi de manière constante relié avec ceux du travail, de la ruse ou des fonctions digestives […]. Les parlers ruraux abondent en métaphores associées à la parole, la façon dont elle est fabriquée et produite dans cet ouvroir miniature qu’est la bouche. Un modèle technique assimile la parole aux activités textiles d’une part (filer, coudre), aux gestes des petits artisans d’autre part (raboter, étamer, limer); un modèle organique qui associe la parole à la sécrétion salivaire (baver) et à l’excrétion (‘chier sur, faire des crottes’). » (Mougin, 2000)

Dans le conte des Fées lui-même court un hypotexte fait de fleurs de rhétorique et de formules lapidaires. On crache son venin et on avale des couleuvres. Et la cadette parle d’or en somme… C’est la sémiurgie même du don : donner à boire engendre la parole de la fée et la parole fée se concrétise, se chosifie, pour le meilleur – les perles – ou pour le pire, les crapauds. Les mots qui sortent de la bouche prennent corps. Le don se fait corps animal ou minéral du monde. Cette mise en représentation d’un imaginaire langagier (et de l’idéologie du conte) est particulièrement obvie dans le jeu en écho de vipère et de langue de vipère, cet échange verbal en acte où se synergisent et se dialogisent précisément la coalescence des choses, des femmes, des mots et des mortels incestes symboliques (comme on a vu, Fanchon recrache le père incorporé, le trop plein de sens/sang). Enfin, de cette bouche qui semble fasciner la pensée sauvage du conte sortent les mots, les dons, les dots.

… sortir de la bouche

Perrault

à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une Fleur […] / en disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux Roses […] / je crois qu’il lui sort de la bouche des Perles […] / voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur / à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent […] / le fils du Roi vit sortir de sa bouche cinq ou six Perles […]

Les Murringas

« Chez les Murringas, le futur sorcier […] se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du ventre; pendant le sommeil, cette peau […] le transporte au-delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits et des dieux qui lui communiquent rites et formules; quand il se réveille, il a le corps farci de morceaux de quartz qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies; ce sont les dons et les gages des esprits. » (Mauss et Hubert, 1991 : 27-28)

Le christianisme connaît bien cette chosification de la parole divine ou inspirée, lors de l’Annonciation par exemple – un phylactère sort de la bouche de l’archange Gabriel et déploie jusqu’à Marie son divin message, parole manuscrite – ou plus spectaculaire encore lors de la Pentecôte :

3 Ils [les apôtres] virent paraître comme des langues de feu, qui se partagèrent et s’arrêtèrent sur chacun d’eux. 4 Aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit leur mettait les paroles en la bouche […]. (Actes des apôtres, II, 3-4)

Notre conte merveilleux s’inscrit d’ailleurs en mémoire implicite des Saintes Écritures quand il réactualise le scénario de l’hospitalité et de la récompense, de la jeune femme et de la cruche.

J’avais soif…

- « […] loin de moi, maudits, dans le feu éternel. Car […] j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli […]. » (Matthieu, XXV, 31-46)

- « Quiconque vous donnera à boire seulement un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez au Christ, je vous dis en vérité, qu’il ne perdra point sa récompense. » (Marc, I-40)

- « 5 Il vint en une ville de Samarie […]. 6 Or il y avait là un puits qu’on appelait la fontaine de Jacob. Et Jésus étant fatigué du chemin, s’assit sur cette fontaine pour se reposer […]. 7 Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de l’eau. Jésus lui dit : Donnez-moi à boire. […] Si vous connaissiez le don de Dieu […], vous lui en auriez peut-être demandé vous-même, et il vous aurait donné de l’eau vive […]. Quiconque boit de cette eau, aura encore soif : au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif […]. 15 Cette femme lui dit : Seigneur! donnez-moi de cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer […]. 28 Cette femme laissant là sa cruche, s’en retourna à la ville, et commença à dire à tout le monde : 29 […] Ne serait-ce point le Christ? » (Évangile de Jean, IV, 5-29)

- « Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l’épaule, Rebecca […]. C’était une jeune fille très belle de figure; elle était vierge […]. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. – Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche. Elle répondit : Bois, mon seigneur. Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. » (Genèse, XXIV, 15-16)

Giotto, Allégorie des Vices et des Vertus, « Invidia », Padoue, Chapelle Scrovegni, peinture à fresque, vers 1300 [détail].

Strigel, L’Annonciation de sainte Anne, Musée National centre d’Art Reina Sofía, Madrid, 1505-1510 [détail].

Ainsi la genèse orale (et non anale, comme dans d’autres contes scatologiques) des bijoux du conte présente-t-elle quelque analogie avec la démiurgie de la Parole inaugurale et augurale, même si la perle multipliée n’est plus le pain christique rituel et même si le crapaud baveux qui voue l’ainée à un destin maudit n’est pas la bouche des Enfers :

Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges […]. (Apocalypse, XVI-12)

Il nous semble plutôt que dans son régime imaginaire propre, ce conte de Perrault nous invite à une rêverie sur un âge d’or, un âge d’oralité où la relation arbitraire entre le signe et son référent n’existerait pas. C’est l’âge d’oralité édénique – du temps où les bestes parloient. C’est le temps des origines où la cosmogonie est une cosmologie. Leo y est un Lion et Pierre une pierre. C’est un âge de prime oralité enfantine – cet âge à la voix argentine comme dit le poète – où main et ma main font corps dans la conscience de l’infans, comme bol et mon bol lui sont phénoménologiquement et subjectivement indissociables. Comme si le mot en bouche était l’objet en main, comme si l’objet en main était le pur et simple continuum du mot en bouche. C’est un âge scriptural de l’oralité enfin où, sous les yeux même du lecteur, la vipère sort à la fois du corps de la femme maudite, du corpus de la langue maternelle et de la matière domestiquée de la plume auctoriale.

***

On a déjà aperçu d’ailleurs cette fusion ou cette confusion de la parole et du monde avec cette fameuse cruche35« Cruche – Vase de terre, ou de grès à anses, & qui a ordinairement le ventre large, & le col étroit […]. On dit proverbialement Tant va la cruche à l’eau qu’enfin elle se casse, qu’enfin elle se brise, pour dire, qu’un homme s’expose si souvent au danger qu’à la fin il y demeure […]. Il se prend aussi absolument pour stupide », Dictionnaire de l’Académie française, 1694. L’esprit licencieux détourne lui aussi l’orientation habituelle de l’expression idiomatique : « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin… elle se remplit. », cette cruche comme ventre fertile et féminin (le niveau symbiotique), comme forme, orifice et substance organique (le niveau somatique), comme figuration anthropomorphe de la jeune femme (le niveau sémiotique) et comme valence axiologique de la naïveté (le niveau linguistique).

***

On voit ainsi ce que la littérature peut faire à l’anthropologie et l’anthropologie à la littérature. On voit combien la littérature peut être le lieu et la formule d’une anthropologie des imaginaires culturels et des dialogismes langagiers. Et sur le plan plus spécifique de l’échange verbal, on voit que si parler (lire, écrire) c’est parfois communiquer (explicitement) et si parler c’est souvent (se) socialiser (se socialiser dans la langue et socialiser la langue), parler c’est toujours s’affilier symboliquement (« s’affillier » ici). Bref, ce conte – cette pure bagatelle – pourrait parler longtemps encore aux oreilles des théoriciens et/ou aux amateurs qui ne seraient point sourds à d’agréables sornettes36On reconnait les vers de Perrault dans l’adresse de Peau d’âne : « […] il est des temps et des lieux / Où le grave et le sérieux / Ne valent pas d’agréables sornettes. », ni rétifs à les échanger.

Bibliographie

Albert S., « Mésusages du don et interventions du surnaturel dans quelques textes des XIIe et XIIIe siècles », Pratiques, no 151-152, 2011, p. 117-128.

Bakhtine M., La poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970.

Bakhtine M., Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978.

Bakhtine M., Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984.

Barthes R., « Les récits-contrats », S/Z, Paris, Points/Seuil, 1970, p. 95-96.

Belmont N., « ‘Chanter’ et ‘déchanter’ dans les chansons de quête », Ethnologie française, Paroles d’outrage, 1992-3, p. 345-347.

Berlioz J., « L’homme au crapaud. Genèse d’un exemplum médiéval », Tradition et Histoire dans la culture populaire. Rencontres autour de l’œuvre de Jean-Michel Guilcher, Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie – Documents d’ethnologie régionale, 1990, vol. 11, p. 169-203.

Berlioz J., « Le crapaud et le prédicateur », dans N’Diaye, C. (dir.), La Gourmandise. Délices d’un péché, Autrement, Coll. Mutations/Mangeurs, novembre 1993, no140, p. 31-34.

Berlioz J. et M. A. Polo de Beaulieu, « Le saint, la femme et le crapaud », L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff. Textes rassemblés par Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt, Paris, Gallimard, 1998, p. 223-242.

Calame-Griaule G., Ethnologie et langage. La parole chez les Dogon, Paris, Gallimard, 1965.

Culioli, A. et C. Normand, Onze rencontres sur le langage et les langues, Paris, Ophrys, 2005.

Godelier M., L’Énigme du don, Paris, Fayard, 1996.

Kerbrat-Orecchioni C., « La communication linguistique », L’énonciation, Paris, A. Colin, 1999, p. 13-32.

Le Dictionnaire de l’Académie françoise, dédié au Roy, Paris, Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard et Chez Jean Baptiste Coignard, 1694, 2 tomes.

Lévi-Strauss C., « Le principe de réciprocité », Les Structures élémentaires de la parenté, Mouton de Gruyter, Berlin–New York, 1967 [1947], p. 61-79.

Lévi-Strauss C., « Langage et parenté », Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1974 [1958], p. 40-115.

Lévi-Strauss C., « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », dans Mauss, M., Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F/Quadrige, 1991 [1950], p. IX-LII.

Lévi-Strauss C., « La structure et la forme », Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1996 [1973], p. 139-173.

Lévi-Strauss C., « Le Père Noël supplicié », Nous sommes tous des cannibales, Paris, La Librairie du XXIe siècle, Seuil, 2013 [1952-77], p. 13-47.

Mailly, L. de, « Blanche Belle », Les illustres fées. Contes galants, Paris, Chez Médard-Michel Brunet, 1698, p. 1-24.

Mauss M., « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F/Quadrige, 1991 [1923-1924], p. 145-279.

Mauss M. et H. Hubert, « Esquisse d’une théorie générale de la magie », Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F/Quadrige, 1991 [1902-1903], p. 3-141.

Mougin S., « La langue, le rouet et le rabot. Les représentations de la parole féminine et masculine dans la société paysanne », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2000, vol. 11.

Perrault C., Voyage à Bordeaux, Paris, Renouard, 1909 [1669], p. 158-159.

Perrault C., Contes, édition de Gilbert Rouger, Paris, Classiques Garnier/Bordas, 1991.

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre X.

Propp V., Les racines historiques du conte merveilleux, préface de Daniel Fabre et Jean-Claude Schmitt, Paris, Gallimard, 1983 [1946].

Rabelais F., « Comment Pantagruel entendit diverses paroles dégelées en haute mer », chap. 55 et « Comment, parmi les paroles gelées, Pantagruel trouva des mots de gueule », chap. 56, dans Le Quart Livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. Œuvres complètes, Paris, Seuil, éd. G. Demerson, 1973 [1552], p. 729-733.

Rabelais F., « Comment les Andouilles ne doivent pas être méprisées par les humains », chapitre 38, dans Le Quart Livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. Œuvres complètes, Paris, Seuil, éd. G. Demerson, 1973 [1552], p. 687-688.

Rhis A., « Gérondif, participe présent et expression de la cause », Nouveaux cahiers de linguistique française, 2009, vol. 29.

Richelet P., Dictionnaire françois, Genève, Chez Widerhold, 1680.

Todorov T., Mikhaïl Bakhtine et le principe dialogique, suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, Paris, Seuil, 1981.

Van Gennep A., « Le mariage du cadet ou de la cadette », Manuel de folklore français contemporain, tome premier, II, Paris, Picard, 1976 [1946], p. 628-635.

Vernant J.-P., « La belle mort et le cadavre outragé », L’individu, la mort, l’amour, Paris, Gallimard, Folio/histoire, 1989, p. 41-80.

Wallerich F., « L’Eucharistie, l’apostat et le crapaud. Sur un exemplum de Césaire de Heisterbach », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, 2017, vol. 21, no2.

Winkin Y., « La communication comme don/contre-don » et « La communication comme performance (rituelle) », Anthropologie de la communication, Paris, Seuil, 2001.

Pour citer

Privat, Jean-Marie, « La théorie des “Fées” », dans V. Cnockaert, M. Scarpa et M.‑C. Vinson (dir.), L’ethnocritique en mouvement. Trente ans de recherches avec Jean‑Marie Privat, « Ethno/livres », 2021, https://ethnocritique.com/la-theorie-des-fees/.

Sommaire

No post found!